Kindheit am Junkerende

Mit fast 80 Jahren bin ich ungewollt einer der ältesten Männer geworden, die in Brome geboren sind und hier noch leben. Was ist in dieser geschichtlich so kurzen Zeit aus meinem geliebten Heimatort Brome geworden? Ob meine Eltern oder gar meine Großeltern ihren Heimatort wiedererkennen würden? An das alte Brome meiner Kindheit, meiner Schul- und Jugendzeit erinnere ich mich mit Wehmut im Herzen; aber auch voll Stolz auf die Gegenwart.

Für mich gilt noch immer: „Alles Alte, soweit es gut war, zu lieben, aber für Gegenwart und Zukunft die ganze Kraft einzusetzen.“

Ich erinnere mich: Am 1. April 1914 bin ich im Hause Junkerende Nr. 3, heute Nr. 10, nahe der immer noch unveränderten Burg, als dritter Sohn meiner Eltern geboren. Meine Mutter soll gesagt haben: „Leider wieder kein Mädchen!“, das sie sich so sehr gewünscht hat. Krank und schwach soll ich gewesen sein. Aber Arzt und Krankenhaus waren 1914 für meine Eltern tabu. Wer konnte das bezahlen? Von Krankenkassen wussten meine Eltern noch nichts. Hebamme Schulzen Mutter, selbst drei Kinder und Frau eines Schuhmachers, war immer hilfsbereit und hat auch mir geholfen, die ersten Lebenstage zu überstehen. Damals muss es wohl mit mir aufwärts gegangen sein; denn sonst könnte ich heute meine Erinnerungen nicht mehr aufschreiben.

Jetzt betrete ich in Gedanken mein altes Elternhaus. Erbaut 1776 in Eichenholz-Fachwerk. Der Querbalken über der Haustür hatte die Inschrift: „Dieser Bau hat Müh gemacht, doch es ist vollbracht!“

Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass bei sehr feuchtem Untergrund die Gründung sehr schwierig gewesen ist. Zuerst soll hier ein Ausspann mit Gastwirtschaft gewesen sein. Danach hat mein Urgroßvater Christoph Bratze eine Tischlerei mit kleiner Landwirtschaft betrieben und diese ist von meinem Großvater gleichen Namens weitergeführt worden.

Meine Mutter, die keine Geschwister hatte, heiratete dann den ältesten Sohn des Nachbarn Böttchermeister Karl Tietz, so dass nun nicht die Tischlerei, sondern nur die Böttcherei weiter betrieben worden ist. Aber es waren mit der Heirat meiner Eltern auch zwei Nachbargrundstücke zusammengekommen, die für die spätere Entwicklung von großer Bedeutung geworden sind. Aber meine Gedanken sollen jetzt nicht meiner Familie gelten, sondern meinem Heimatort, dem Marktflecken Brome.

Der größte Teil der Gemarkung Brome, Feld, Wald und Wiesen, waren im Eigentum des Grafen von der Schulenburg, Wolfsburg. Etwa 150 m vor der Burg stand das erste private Haus, mit einem großen Walnussbaum vor der Tür.

Malermeister Hermann Rohrmann lebte hier mit seiner Familie. Mit viel Geduld und Raffinesse haben wir als Kinder alles getan, um von den Nüssen so viel als möglich zu ernten.

Über einen alten Nussbaum am Junkerende in Brome

Von Rudolf Jungenitz

To Enne geiht mine Kraft, min Aest werd drög un möhr.

Min Wörtl stieft dat nicht mehr. De Japp will nich mehr dörch.

Uns Nawer, Dischers Vater, sall ut mi en Schapp doch maken.

He sägt ik wäre to dulle holl, de ist riep ton Kaffee koken.

Brugst mi denn blot noch ton Fuer anböten?

Von mine Nötten, von mine Taten werst woll vertellen mannigmal.

Hier stah ick nu all Jahr un Dag un kiek de Strat hendal.

De Lüd mit ehre Möh un Plag.

Makt ok de Tid so Qual. So makt dat Lewen sülwst ok swar,

un snakt von slechte Tiden,

Se quölt sick rin un rut ut Jahr,

keen mach`n annern liden.

Ick will je seggen, wat Not us heit,

dat sind keen nee Moden,

dat is blot Flied und Sparsamkeit,

Nächstenleew un Gottvertroen.

Befolgt je immer düssen Rat,

dann hat er nernig Not,

Segen ist in Schloß un Kat,

wo een uß Gott vertroet.

Dütt is min letzte Wunsch un Gruß:

Gott de alle Herren kennt,

bewahre uns dütt lütt lewe Hus,

bewohr dat Bromer Junkerend!

Vor der Burg stand ein riesiger Kastanienbaum. Darunter war eine Mergelkuhle, in welcher der Kalk gebrannt wurde. Im Herbst holten wir uns von diesem Baum die Kastanien, um damit von unserem Hause aus die Nüsse abzuwerfen. Sobald das gelungen war, rannten wir, um die Nüsse aufzusuchen. Oft mussten wir das Geschimpfe von Rohrmanns Oma erleben, die uns vom Giebelfenster gern beobachtet hat. Neben Hermann Rohrmann, genau gegenüber meinem Elternhaus, war früher Färber Göke, danach der Brunnenbauer Willi Göke. Seine Frau war bei Schlachtermeister Isensee in Stellung gewesen. Dort hatte sie so viel beim Schlachten helfen müssen, dass sie Hausschlachterin geworden ist. Bei uns hat sie in jedem Jahr zwei Schweine geschlachtet. Diese Hausschlachtungen zur Selbstversorgung, die fast in jedem Hause üblich waren, sind für mich immer ganz besondere Festtage gewesen. Wir Kinder mussten dann zu allen Nachbarn eine kleine Schüssel Losewurst mit einem Schmalzhäufchen tragen. Wo kleine Kinder waren, wie bei dem linken Nachbarn, Zimmermann Wilhelm Matthies, insgesamt 16 Kinder sind dort geboren, und rechts beim Maurer Hermann Schenk, wo auch 12 Kinder geboren sind, musste zusätzlich immer noch ein kleiner Eimer Brühe mitgenommen werden.

Wir Kinder bekamen extra eine kleine, runde Grützwurst aus dem Kessel, die uns immer herrlich geschmeckt hat. Mit dem Schwanz des Schweines, den wir zum Spielen bekamen, haben wir Kinder oft Unsinn gemacht. Mit einer Sicherheitsnadel versehen wurde der Schwanz heimlich Erwachsenen hinten angeheftet, so dass diese dann auf der Straße von den Nachbarn ausgelacht wurden. Diese Scherze wurden fast immer mit viel Humor aufgenommen.

Im 1. Weltkrieg war das private Schlachten verboten, und alle Schweine sollten abgeliefert werden. Trotzdem wurde heimlich (schwarz) geschlachtet. Auch bei uns ist das eines Nachts 1918 in unserer Scheune geschehen. Ich hatte aber davon Wind bekommen und meine Mutter, – Vater war noch im Kriege -, hat uns Kindern sehr streng verboten, von dem Schlachten etwas zu sagen. Wörtlich etwa so: „Wir haben geschlachtet, das dürft ihr aber nicht nachsagen!“

Aber solch ein schönes Schweineschlachten und solch wunderbares Geheimnis für mich allein zu behalten, war mir als vierjährigen Buben unmöglich. Sobald ich meiner Mutter entwischen konnte, musste ich zu meinem Freund, Männe Schulze – auch vier Jahre alt – Sohn des Klempnermeisters Hermann Schulze, nur zwei Häuser von uns entfernt. Ihm musste ich doch meine große Neuigkeit mitteilen. So rannte ich darum bei erster Gelegenheit zu Schulzen, und dort soll ich laut gerufen haben: „Ätsch, wir haben man ein Schwein geschlachtet, das darf ich bloß nicht nachsagen.“

Glücklicherweise ist daraus keine Anzeige geworden. Unser damaliger Wachtmeister, August Grünhagen, der noch in Altendorf wohnte und selbst kleine Kinder hatte, wusste vieles, war ein Mensch, der Ordnung hielt, aber nicht alles an die große Glocke hängte, und er ist damit ganz gut gefahren.

Im Winter

Wenn ich an unser Hausschlachten zurückdenke, dann stehen auch immer die langen weißen Winter vor meinen Augen. Lange vor Weihnachten begann es zu schneien, und der Schnee lag fast immer bis zum März. Schlittenfahren und Eislaufen war dann für uns Kinder das größte Vergnügen. Aufregend war es, wenn der Landvogt mit seinem großen Pferdeschlitten von der Burg gefahren kam. Prachtvolle Pferde mit glänzendem Geschirr und einem großen Glockengeläute auf dem Rücken zogen den Schlitten. Aus den Nüstern dampfte der Atem in die kalte Wintersluft, und zwei große Jagdhunde rannten um den Schlitten herum.

Als Kinder waren wir dann hell begeistert, wenn wir ein Stückchen neben dem Schlitten herlaufen konnten. Wenn wir viel Glück hatten, dann durften wir uns hinten auf die langen Kufen stellen und sind dann eine Strecke mitgefahren.

Zu Hause hatten wir nur unseren kleinen Schlitten, den wir manchmal mit unserem kleinen Hund bespannten und uns ziehen ließen. Gewöhnlich zogen wir aber selbst. Mit dem Schlitten zur Burg auf den Kellerberg – , für uns war dieser etwa 5 m hohe, mit Erde überworfene Burgkeller wirklich ein Berg, von dem wir mit unserem Schlitten in sausender Fahrt fast 50 m weit in die Wiesen fahren konnten. Ein besseres Wintervergnügen konnten wir uns gar nicht vorstellen.

Später kam das herrliche Schlittschuhlaufen hinzu, denn ich entsinne mich noch sehr gut, dass in vielen Wintern meiner Kindheit die Ohrewiesen zwischen dem Schützenplatz und dem Strebling weit überschwemmt und im Winter zugefroren waren, so dass wir fast bis Steimke Schlittschuhlaufen und mit dem Schlitten fahren konnten.

Hungrig und mit klammen Fingern kamen wir gewöhnlich nach Hause. In der kleinen Stube, die vom grünen Kachelofen, mit Bratröhre, mollig warm war, fühlten wir uns immer richtig wohl. Bei großer Kälte blieben die Fenster oftmals ganz zugefroren. Große Blumengebilde von dünnem Eis bedeckten die Scheiben und wir mussten dann lange an die Scheiben hauchen, um einen kleinen Durchblick zu bekommen. Leider gibt es heute die feuchten, oft überschwemmten Ohrewiesen nicht mehr.

Anfang der 60er Jahre wurde der Flusslauf ausgebaggert und teilweise begradigt, weil den Landwirten eine größere, bessere und sichere Ernte ermöglicht werden sollte. Ob das für Mensch und Tier selbst ein Gewinn geworden ist, wird heute sehr angezweifelt. Wo früher feuchte Wiesen waren, mit bunten Blumen, mit vielen Libellen, Fröschen, Grillen und kleinem Getier, wo viele Kiebitze brüteten und Storch und Reiher Nahrung fanden, ist heute Ackerland mit Mais, Gerste und Rüben bis zum Uferrand. Auch in der Ohre ist der reiche Fischbestand verschwunden, weil Ausbuchtungen, Schlupflöcher am Uferrand und Wasserpflanzen im Flussbett fehlen. Es macht mich heute sehr traurig und nachdenklich, dass selbst die Vielfalt der Falter, der Libellen und der Wasservögel nicht mehr zu sehen ist. Wo ist der Eisvogel geblieben? Selbst Bachstelzen und Kiebitze sind kaum noch zu sehen. „Wie liegt so weit, so weit, was in meiner Jugend einst war?“

Pötter Krause

Nun aber zurück zu meinem Junkerende. Von besonderem Ruf und Ansehen in unserer Nachbarschaft war Ofensetzer Hermann Krause, genannt „Pötter Krause“. Als Geselle auf der Wanderschaft war Krause, wie er selbst sagte, nur mit einer blauen Schürze nach Brome gekommen. Er fragte nach Arbeit und fand diese bei Töpfermeister Jürgens. In seiner immer fröhlichen und lustigen Art, bei großem Fleiß, machte er sich schnell beliebt; auch bei der Tochter des Hauses, die er bald zum Traualtar führen konnte.

Er übernahm dann das Ofensetzergeschäft bald in Eigenregie und hat es bis weit über die Grenzen von Brome ausgebaut. Maßgebend dafür war seine immer freundliche, humorvolle Beredsamkeit. In seiner lustigen Art konnte er viele Spötteleien und kleine wie auch größere Lügen verbreiten – wir sagten „Döneckens“ dazu, die keiner übel nahm, weil sie von Krause kamen. Einige Erzählungen sind noch bekannt und im Archiv Museum Burg Brome festgehalten.

Eine kleine Geschichte ist diese:

Unser Ferkelhändler und Maurer Karl Schulze, auch vom Junkerende, war in jedem Winter auch damit beschäftigt, Besen aus Birkenreisig zu binden, die in jedem Haus als Hofbesen verwendet wurden. Um nun Kalle Schulze zu ärgern oder auf die Schippe zu nehmen sagte nun Krause: „Du, Kalle, ik kann keen Bessen mehr bi dick köpen; denn Du bist to deür!“ „Wieso denn dat?“ „Du, de Mehmker Pastor verköft den Bessen für den glikken Pries glick mit Steehl!“ Dies war von Krause aus der Luft gegriffen, aber bald irgendwie dem Pastoren in Mehmke zu Ohren gekommen. Dieser forderte nun Krause auf, sich beim ihm zu entschuldigen. Krause setzte sich nun schon morgens um 6 Uhr, so wie es immer seine Art war, aufs Fahrrad und fuhr in Arbeitskleidung mit seinem Reinigungsbesen im Rucksack nach Mehmke zum Pastoren, angeblich um dort einen Ofen zu reinigen. Der Pastor hat ihn sehr ernst empfangen, er soll aber später mit Krause viel gelacht haben, und er hat ihm nichts mehr übel genommen.

Gern erzählte auch unser Altbürgermeister, Hotelier Karl Behn, die Geschichten des Pötter Krause. So sei es gewesen, dass ein Bauer mit seinem Sohn zum Viehmarkt nach Brome kam, um ein tragendes Rind zu kaufen. Dort sagte er: „Pass auf, wie ich das mache! Zuerst richtig gucken, ob das Tier eine schöne Figur und einen geraden Rücken hat. Dann von vorne in die Augen sehen, ob es einen klaren, ruhigen Blick hat. Jetzt streichle ich das Fell vom Kopf und dann vom ganzen Körper. Anschließend prüfe ich die Haut, dass sie auch nicht zu dick ist. Zuletzt muss ich das Euter befühlen und die vier Zitzen, dass diese gut ausgebildet sind und sich gut melken lassen. Wenn das Tier sich alles gut gefallen lässt und dabei schön still hält, dann kannst Du kaufen!“

Sie kaufen auch ein Rind. Schon zwei Tage danach kommt plötzlich der Junge zum Vater auf das Feld gerannt und schreit ganz laut: „Papa, Papa, komm schnell nach Hause, ich glaube, der Briefträger will unsere Mama kaufen!“

Noch vieles ließe sich über Pötter Krause sagen. Sein Sohn Hermann ist im 1. Weltkrieg gefallen. Sein kleines, schmuckes Fachwerkhaus auf dem Junkerende steht heute unter Denkmalschutz und ist beim Gang zum Bromer Museum jederzeit zu bewundern. Fast alle anderen Fachwerkhäuser des Junkerendes, wie ich sie aus meiner Kindheit in Erinnerung habe, sind verändert, modernisiert, umgebaut, verkleidet oder abgerissen und durch Neubauten ersetzt worden. Auch mein altes, schönes Elternhaus steht nicht mehr. Dafür steht dort heute ein Viehstall, der dort nicht stehen sollte. Der Stall steht in neuester Zeit leer und im Dachgeschoß ist die Wohnung meines Großneffen, der die Landwirtschaft als Unternehmer für den Maschinenring betreibt, so dass eine Viehhaltung nicht mehr möglich ist.

Elektrizität und technische Neuerungen

Nach meiner Auffassung ist das Junkerende durch diese Veränderung wirklich nicht schöner geworden.

Es fehlen nicht nur die Lichtmasten, sondern auch der große Walnussbaum vorm Hause Rohrmann, so wie die zwei großen Linden vor dem einstigen Elektrizitätswerk des Elektromeisters Hermann Reichel. Von diesem kleinen E-Werk bekam in meiner Jugend unsere ganze Fleckengemeinde den Strom, mit dem in jedem Haus noch sehr, sehr sparsam umgegangen worden ist.

Elektrogeräte gab es fast in keinem Hause. Ebenso fehlten Badezimmer und Wasserleitung. Körperliche Hygiene war sehr mangelhaft. Zum Waschen hatten wir einen Dreibeinständer, der eine kleine Emailschüssel trug. In dieser Schüssel, die etwa zwei Liter Wasser fasste, mussten wir uns alle waschen. Die Leibwäsche wurde in jeder Woche nur einmal gewechselt. Ganz herrlich war es deshalb für uns, dass wir ab und zu die Möglichkeit bekamen in einer Badewanne im warmen Wasser beim E-Werk zu baden. Elektromeister Hermann Reichel war ein sehr fortschrittlicher Mann und als kluger Tüftler anerkannt und sehr geschätzt. Ihm allein war es zu verdanken, dass die warmen Abwasser des E-Werkes zu Badezwecken genutzt werden konnten.

Fest in meiner Erinnerung verankert ist auch die Tatsache, dass Hermann Reichel das erste Radio in Brome installiert hat. „Hast Du schon hört, Du kannst jetzt Musik ut Berlin hören!“ So hörten wir Kinder es von älteren Menschen. Und neugierig, wie wir immer waren, wollten wir alles genau wissen. So stand gleich bei uns fest, wenn es etwas Neues gibt, kann es nur bei Reichels sein. Und Tatsache, aus einem kleinen Kasten klang Musik. „Was, die kommt aus Berlin?“ Wer sollte das schon glauben. Einige Tage später erfuhren wir dann, dass bei Gastwirt Albert Müller Musik aus Berlin zu hören ist. Nichts wie hin, war dann unser Bestreben. Und tatsächlich, Tante Berta, wie wir die Wirtin ansprachen, setzte uns Hörmuscheln auf den Kopf, und wir konnten sehr deutlich wunderbare Musik hören, die aus Berlin kam.

Es muss etwa 1923 gewesen sein, als Albert Müller wohl das erste Radio in Brome bekommen hat. Albert Müller war damals wohl einer der reichsten Bromer Bürger. Er betrieb nicht nur die Gastwirtschaft „Zum schwarzen Adler“ mit der Herberge, sondern auch eine Bäckerei und ein Kolonialwarengeschäft, eine Kohlenhandlung und zugleich eine große Landwirtschaft.

An jedem Montag war auf seinem Grundstück, in seiner Ferkelhalle, der weithin bekannte Bromer Ferkelmarkt. Albert Müller hat in seiner guten Zeit wohl mehr als 20 Erwachsene bei sich beschäftigt. Auch wir Kinder haben beim Verziehen der Zuckerrüben oftmals mithelfen müssen, und wir haben das auch immer sehr gern getan.

Was ist aber in diesen 70 Jahren meines weiteren Lebens in der Entwicklung nicht alles geschehen? Schon meine Enkelkinder können sich ein Leben ohne Telefon, ohne Radio, Fernsehen, ohne Wasserleitung, Waschmaschine, Kühlschrank usw. gar nicht mehr vorstellen.

Es ist auch kaum noch fassbar, dass es kaum ein Auto in Brome gegeben hat, und mein eigener Vater nicht einmal Fahrrad fahren konnte.

Wer konnte sich in den ersten Jahren nach dem 1. Weltkrieg, dem die große Inflation folgte, schon ein neues Fahrrad kaufen?

Der Schlossermeister Gustav Junge konnte alles. Er machte die schönsten Eisenzäune auf dem Friedhof, vor dem Ehrenmal und auch um die Gärten. Er konnte auch Fahrräder besorgen und reparieren. Wenn ich mich recht besinne, bekam meine Mutter erst 1924 das erste gebrauchte Fahrrad, auf dem wir Kinder alle meistens heimlich, das Radfahren gelernt haben.

Meine Erinnerungen an das Junkerende meiner Kindheit bleiben auch hängen an unserem Seilermeister Wilhelm Samulski, an unserem Stellmachermeister Hermann Wernecke und nicht zu vergessen ist auch der von Geburt an sehr schwer gehbehinderte Patinenmacher Hermann Müller. In dessen kleiner gemütlichen Werkstatt, dicht neben dem E.-Werk, haben wir uns oft aufgehalten und zugesehen, wie die schönsten Holzpantoffeln aus weichem Pappelholz in Handarbeit entstanden. Auf das ausgehöhlte Fersenstück ist immer ein hübsches Bild geklebt worden. Darßen Willi, sein Mitarbeiter und Verwandter, von kleiner zwergenhafter Gestalt, mit dem wir nur Schabernack getrieben haben, musste fast jede Woche einmal mit einem kleinen Wagen, bespannt mit seinem treuen Mischlingshund, die fertigen Holzpantinen in Brome und in den Nachbarorten auseinanderfahren und privat oder in den kleinen Geschäften, die es in jedem Dorfe gab, verkaufen. Diese Holzpantinen, die man heute nirgends mehr sieht, waren die billigste Fußbekleidung und gehörten in jedes Haus.

Recht und schlecht und sehr bescheiden hat Müller, der auf Grund seiner großen Behinderung damals keinerlei Rente bekam, sich mit seiner Frau in einer kleinen Mietwohnung ernähren können. Seine starke, gesunde Frau hat ihm dabei sehr geholfen. Überall, wo eine Arbeitskraft gebraucht wurde, zum Reinemachen, zum Kartoffelroden auf den Knien mit einem Kratzer, beim Hacken oder Verziehen der Zuckerrüben auf dem Felde, beim Heumachen auf den Wiesen, beim Dreschen und Hausschlachten, Frau Anna Müller war immer zum Helfen bereit. Bei einem Stundenlohn von 0,30 RM und freier Verpflegung hatte sie immer einen kleinen Nebenverdienst; aber Beiträge für ihre Altersversorgung hat kein Arbeitgeber bezahlt, so dass sie im hohen Alter ganz auf Sozialhilfe angewiesen gewesen war.

Das Leben in den 1920er Jahren

Aus der Sicht meiner Erinnerungen waren es glückliche Jahre meiner Kindheit, die ich in den Jahren nach dem 1. Weltkrieg in meinem Elternhaus erleben konnte. Wir waren schon vier Brüder, und in der Nachbarschaft waren viele Jungen und Mädchen, mit denen wir spielen konnten. Wir mussten zu Hause alle möglichen Arbeiten verrichten, z.B. Schuheputzen für die ganze Familie, Straße fegen, Wasser holen und vieles weitere wurde uns aufgetragen, aber sobald wir entwischen konnten, waren wir auf der Straße und fanden immer schnell Freunde zum Spielen. Im Winter ging es zum Schlittenfahren, kleine Schneeballschlachten wurden veranstaltet, und bei offenem Wetter Kniesen -eine Art Hockey – auf der Straße oder auch auf dem Eise war unser Vergnügen. Die Schläger dazu holten wir uns selbst aus dem Walde, in dem wir krumm gewachsene Äste oder Schösslinge suchten und dann zurechtgeschnitzt haben. Danach, beim ersten Frühling, begann das Murmelspielen, das Reifenlaufen oder das Kreiseltreiben. Wollten wir körperlich mehr leisten, dann spielten wir Räuber und Gendarm, Laufbock und Stehbock, Dritten abschlagen oder Schlagball. Kästchenspringen, Landabstechen, Seilspringen und viele Ballspiele gehörten zu unserer Kindheit. Heute macht es mich sehr traurig, dass die Generation unserer Enkelkinder kaum noch richtig miteinander spielen kann. Alle Straßen sind durch den ständig steigenden Autoverkehr nicht mehr zum Spielen geeignet, und die mit viel Geld eingerichteten Spielplätze werden von den Kindern kaum angenommen. Fernsehen ist heute Trumpf, Video- und Computerspiele gehören dazu, die ich kaum noch begreifen kann.

Ein Familienleben in dem die ganze Familie vor dem Tisch sitzt und miteinander Quartett, Schwarzer Peter, Mensch ärgere dich, oder Ähnliches spielte, gibt es leider nicht mehr. Es ist deshalb kein Wunder, dass die innere Wärme und Verbundenheit in der Familie verlorengegangen ist. Die wohltuende Nestwärme in einer Großfamilie, wo Eltern, Großeltern und Kinder zusammen gehören, gibt es nicht mehr. Unsere moderne Welt ist wirtschaftlich reich geworden und an menschlicher Wärme zueinander sehr arm.

In meiner Erinnerung denke ich auch an die unselige Zeit der großen Inflation. Von Tag zu Tag verlor das Geld seinen Wert. Eine der letzten Briefmarken, die ich noch in meinem Besitz habe, kostete 2 Milliarden Mark. Erst als 1 Mark auf 1 Billion Mark abgewertet war, kam endlich eine neue Reichsmark. Von dem alten Geld hatte mein Vater noch viele 1.000- Mark-Scheine aufbewahrt; denn lange glaubte er noch daran, dass diese, insbesondere die mit roten Streifen, 1 zu 1 aufgewertet werden sollten. Und obwohl es dafür auch eine Aufwertungspartei gab, ist daraus nichts geworden.

Der verlorene 1. Weltkrieg mit den hohen Reparationszahlungen nach dem Friedensvertrag von Versailles sorgten dafür, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland von Jahr zu Jahr schlechter geworden sind. Dass die damit verbundene immer größer werdende Arbeitslosigkeit, die vielen Pleiten in der Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie letztlich in dem Chaos des Nationalsozialismus endet, soll jetzt nicht weiter erörtert werden. Meine Ausführungen werden nur meinem eigenen Leben und Wirken gelten.

Meine Schulzeit

Von 1920 bis 1928 besuchte ich die vierklassige Volksschule in Brome. Die ersten vier Jahrgänge waren praktisch in einer Schulklasse zusammen. Danach kamen wir zwei Jahre in die 2. Klasse und dann zwei Jahre in die 1. Klasse. Von meinen Schuljahren könnte ich viel erzählen und ein eigenes Buch schreiben. Festhalten möchte ich nur, dass wir trotz der primitiven Schulräume und Lehrmittel für das praktische Leben viel gelernt haben und dass unsere guten Lehrer auch gleichzeitig Vorbilder und Erzieher für uns gewesen sind.

Insbesondere unser Schulleiter und Kantor August Wulff war ein Lehrer aus Berufung. Er ist von uns allen geachtet und verehrt worden. Was Kantor Wulff sagte und verlangte, war für uns ein Evangelium. Ihm zu widersprechen hat damals niemand gewagt.

An Klassenfahrten gab es nur kleine Wanderungen in die nächste Umgebung, wobei Heimatkunde und Naturkunde selbstverständliche Pflichtübungen waren. Außerdem mussten bei den Wanderungen auch kräftig Kinderlieder gesungen werden, die mir heute noch geläufig sind.

Meine Schulentlassung und die Konfirmation am 1. April 1928, meinem 14. Geburtstag, erschien mir damals als eine Befreiung. Endlich sollte die Plicht der Schule aufhören und das Leben als angehender Erwachsener beginnen. Wer konnte da schon verstehen, dass unser Lehrer Wulff uns zur Schulentlassung sagte: „Die schönste Zeit Eures Lebens liegt nun hinter Euch, und es folgt der Ernst des Lebens, in dem ihr zeigen müsst, dass ihr etwas könnt und auch etwas gelernt habt!“

Obwohl unser Lehrer bei unserem Abschied echt weinte und Tränen verlor, war ich glücklich und froh, dass nun ein neuer Lebensabschnitt beginnen sollte. Als bester Schüler unseres Jahrganges konnte ich die Volksschule verlassen und hatte damit einen ersten kleinen Schritt in den Sand meines Lebens gesetzt, ohne zu ahnen, dass mich schon nach einigen Tagen die ganze Härte des Lebens treffen sollte.

Berufsfindung

Es war 1928 noch ganz selbstverständlich, dass nach der achtjährigen Schulzeit eine berufliche Lehrzeit angefangen werden musste. Aber was wollte, was konnte oder sollte ich werden?

Mein älterer Bruder, Karl, musste, 1923 konfirmiert, sofort unsere kleine Landwirtschaft übernehmen. Er hat sehr schnell alle Arbeiten selbständig erlernt und bewältigen können. Dazu stand ihm nur ein Kuhgespann zur Verfügung. Aber alle Familienmitglieder, insbesondere unsere Mutter, standen ihm nach besten Kräften zur Verfügung. Diese vorgeschriebene Lebensbahn hat mein Bruder trotz langer russischer Gefangenschaft, Rückkehr erst am 14. Oktober 1955, bis zu seinem Lebensende sehr erfolgreich eingehalten.

Mein zweiter Bruder, Martin, musste auch ganz selbstverständlich, den Beruf des Vaters, das Böttcherhandwerk erlernen. Im Wandel der Zeit hat er dieses alte Handwerk aufgegeben und konnte darum die Niederlage der bekannten Wittinger Brauerei in Brome übernehmen.

In wirtschaftlich sehr schwerer Zeit, am 1. April 1928, nach meinem 14. Geburtstag, sollte meine Ausbildung beginnen. Mein Wunsch, Dentist zu werden, ging leider nicht in Erfüllung. Keine Lehrstelle. Aber einmal als Kind habe ich ein Manöver der damaligen Reichswehr in unseren Wäldern und Feldern beobachten können. Die großen körperlichen Leistungen und Bewegungen in freier Natur haben mich als Kind so stark beeindruckt, dass schon früh in mir der Wunsch geweckt wurde, auch einmal Soldat zu werden. Um dieses zu erreichen wollte ich einen Beruf erlernen, der mir später bei meiner Bewerbung Vorteile bringen sollte. Mir schwebte dabei die Kavallerie vor, und darum wollte ich Sattler werden. Eine Lehrstelle bekam ich, aber schon wenige Tage nach Antritt meiner Lehre, am 3. Mai1928, verstarb meine geliebte Mutter im 49. Lebensjahr an einem Herzschlag und drei Tage danach auch mein Lehrmeister.

Diese beiden Schicksalsschläge, die ich bei Beginn meines Werdens tragen musste, haben mein ganzes Leben geprägt und verändert. Sehr jung ernster und reifer geworden, in wirtschaftlich sehr schwerer Zeit, begann ich nun eine kaufmännische Lehre und musste im Elternhaus wohnen und leben bleiben.

Mit einem monatlichen Lehrlingsgeld von 10 Reichsmark im ersten, 25 Reichsmark im zweiten und 40 Reichsmark im dritten Lehrjahr musste ich auskommen, mich selbst kleiden und alle privaten Bedürfnisse bestreiten. Schon im zweiten Lehrjahr musste ich 15 Reichsmark und im dritten Lehrjahr 25 Reichsmark monatlich an meinen ältesten Bruder für Verpflegung und Unterbringung abgeben. Mein Vater, der mit seiner bescheidenen Böttcherei nach dem Tod unserer Mutter eine Wirtschafterin halten musste und auch meinen jüngsten Bruder Franz, damals 9 Jahre alt, zu versorgen hatte, konnte für mich keine Hilfe mehr sein. Es hieß für mich ordentlich, sehr fleißig und äußerst sparsam zu sein! Glücklicherweise hatte ich einen guten, verständnisvollen Lehrherren, der mir oft die Gelegenheit gab, bei meinem Bruder in der Landwirtschaft zu helfen. Schon vor Vollendung meiner Lehrzeit bewarb ich mich dann bei der damaligen Reichwehr als Berufssoldat, und ich hatte das große Glück, dort angenommen zu werden.

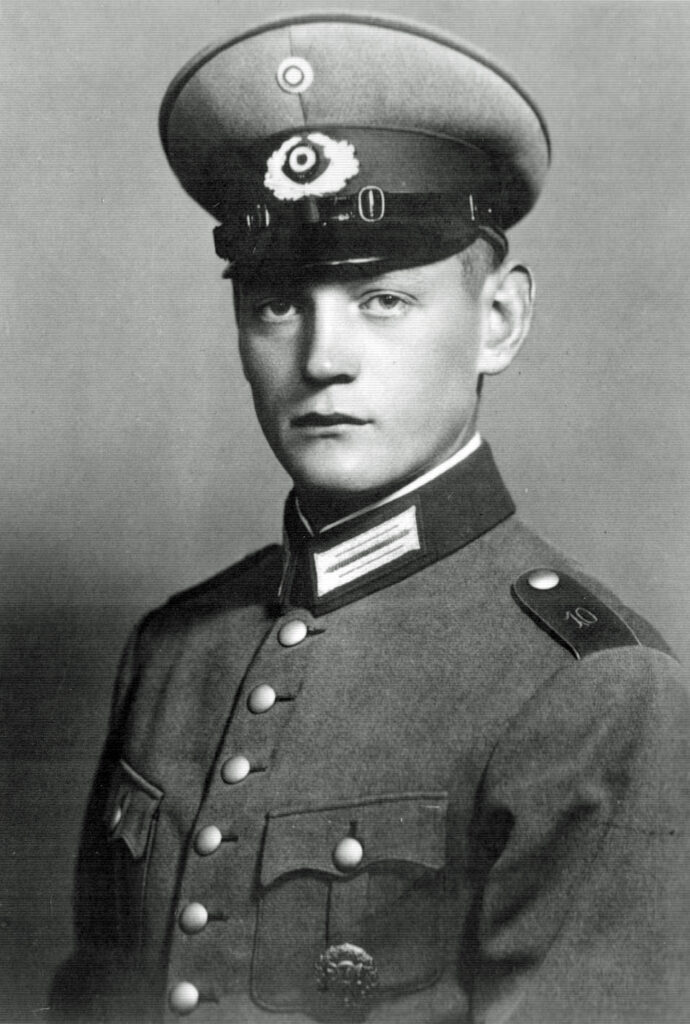

Obwohl ich dann vom 1. Oktober 1931 noch einmal zurückgestellt worden bin, begann am 1. April 1932 an meinem 18. Geburtstag meine Laufbahn als Soldat bei der Infanterie in Dresden.

Immer gewohnt, meine Entscheidungen allein zu treffen, gewohnt, mich den gegebenen Verhältnissen anzupassen, gewohnt, Leistungen zu bringen, sparsam zu sein und pflichtbewusst zu leben, bin ich in meiner Laufbahn als Soldat bald vorangekommen. Dabei habe ich schnell erkannt, dass das Soldatenleben nicht alles sein kann. Aber diese Soldatenzeit, mit einer Verpflichtung auf 12 Dienstjahre, musste ein Sprungbrett sein, um danach eine gute Beamtenstelle im Staatsdienst zu erreichen.

In meinem kleinen Soldatenleben, abgekapselt von der freien Wirtschaft, beneidet von allen Freunden; weil wir ein gesichertes Einkommen bei voller Verpflegung, Unterbringung, Kleidung und freier ärztliche Versorgung hatten, spürten wir nichts von der immer größeren Arbeitslosigkeit und der wirtschaftlichen Not. Politisch zur vollkommenen Neutralität verpflichtet, hörten und sahen wir nicht, dass der Nationalsozialismus immer stärker wurde. Unsere Pflichttreue im harten, militärischen Dienst machte uns blind für das Leben der Schlipsträger, wie alle Zivilisten von uns genannt wurden. Auch die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler hat uns wenig berührt.

Erst die Wiedereinführung der Wehrpflicht und unsere neue Vereidigung auf Hitler als unseren Führer hat uns innerlich in Opposition und Widerstand gebracht. Niemand wollte Parteigrößen, Parteifahnen, SA- oder SS-Führer grüßen müssen. Aber durch Eid verpflichtet, jedem Befehl zu gehorchen, ist alles hingenommen und befolgt worden. Glücklicherweise ist die politische Neutralität des Berufssoldaten immer beibehalten worden, so dass eine Mitgliedschaft bei der NSDAP immer ausgeschlossen geblieben ist.

Die erste militärische Aufrüstung durch Hitler erlebte ich am 1. Oktober 1933. In unserer Armee von hunderttausend Soldaten wurden erheblich mehr Rekruten eingezogen, und ich war sehr stolz darauf, sofort als Hilfsausbilder eingesetzt zu werden.

Mit unserem knappen Sold, der 1934 etwa bei 60 Reichsmark im Monat lag, konnten wir uns keine Urlaubsreisen leisten. Dafür fuhr ich in meinem Urlaub immer voll Freude in meinen Heimatort nach Brome in mein Elternhaus, wo ich bei meinem Bruder frei leben und wohnen konnte. Hier verliebte ich mich in die Tochter des Fleischermeisters Fritz Pieper. Meine Liesel, wie ich sie immer nannte, nahm ganz fest von mir Besitz. Viele Briefe, manchmal täglich, haben wir uns geschrieben, um unsere große Sehnsucht zu meistern.

Hochzeit

Damit die Eltern nicht alles lesen konnten, haben wir unsere Liebesbriefe fast ausschließlich in Steno geschrieben. Schon an Silvester 1935 haben wir uns, für die Eltern ganz überraschend, verlobt und am 15. Februar 1938 geheiratet. Wenn ich heute von meiner Hochzeit erzähle, dann können unsere Enkelkinder das nur als ein Märchen empfinden. Als junger Soldat konnte ich meine Verlobte nur an meinen Urlaubstagen sehen. Dabei ist uns dann im Herbst 1937 ein „Unfall“ passiert. Meine Verlobte hat darunter zunächst sehr gelitten. Was war passiert? Meine Braut stellt mit Schrecken fest, dass sie in Erwartung war. Oh weh! Wie dieses der Mutter beibringen? Ich selbst war zwar überrascht, weil ungewollt, aber auch begeistert. Sofort versuchte ich alles, um eine Heiratserlaubnis zu bekommen.

Was wurde dazu alles benötigt?

1. Die arische Abstammung bis zu den Großeltern war urkundlich nachzuweisen.

2. Ein ärztliches Ehetauglichkeitszeugnis war beizubringen.

3. Ein Vermögensnachweis, dass eine Wohnung schuldenfrei eingerichtet werden kann, war erforderlich, um eine Spionagegefahr zu vermeiden.

4. Ein Antrag auf ein Ehestandsdarlehn in Höhe von 750 Reichsmark wurde nicht eingereicht. Bei uns Verzichtserklärung, da mein Schwiegervater dagegen war.

5. Eine Wohnung musste gesucht und gefunden sein.

Bis zum 15. Februar 1938 hatten wir endlich alle Vorbedingungen erfüllt, und ich bekam sechs Tage Heiratsurlaub. Die Hochzeitsvorbereitungen in Brome lagen allein bei meiner Braut und meinen Schwiegereltern. Als Bräutigam kam ich erst am Abend vor der Hochzeit gegen 18.00 Uhr in Brome an und musste noch einmal im Elternhaus bei meinem Bruder übernachten.

Am Hochzeitstag wurden wir um 10.00 Uhr standesamtlich und um 13.00 Uhr kirchlich getraut. Danach hatten wir eine schöne Feier mit Musikern im Saal vom Hotel Behn.

Ich denke noch gern daran zurück. „Ich tanze mit Dir in den Himmel hinein!“ war unser Tanz und er ist es bis heute geblieben. Es war wohl nicht gleich der Himmel gewesen, aber im Ganzen gesehen danken wir heute unserem Herrn, dass wir so viele erlebnisreiche, schwere und auch schöne Jahre miteinander verleben konnten. Wir haben nicht nur geheiratet, um glücklich zu werden, sondern um glücklich zu machen. Das ist immer gut für uns beide gewesen.

Als Soldat im 2. Weltkrieg

Von Dresden war inzwischen unser ganzes Bataillon nach Plauen im Vogtland verlegt worden, wo wir einen ganzen Standort neu aufzubauen hatten. Die allgemeine Wehrpflicht war inzwischen eingeführt, und ich war als Unteroffizier und bald als Feldwebel der Chef und Verwalter einer Bekleidungskammer.

Jung verheiratet hatte ich mit meiner geliebten Frau eine hübsche, moderne kleine Wohnung in der Nähe des Kasernenbereichs und bin schon vom 23. Juni 1938 stolzer Vater unseres Sohnes Horst geworden.

Immer mein späteres Zivilleben als Staatsbeamter vor Augen, war ich glücklich, dass ich als Bekleidungsfeldwebel der Kompanie, später für das ganze Bataillon, Verwaltungsaufgaben zu erfüllen hatte, die als Schule fürs Leben nach der Militärzeit anzusehen waren.

Bei Beginn des unseligen Krieges blieb ich daher zunächst in der Heimat und habe die ausrückenden Truppen vollständig einkleiden müssen.

Diesen 2. Weltkrieg, den Hitler vom Zaune brach und uns zum Angriffskrieg befahl, hat mich als Zugführer in einem Infanterie-Regiment erst ab August 1941 bis 10 km vor Leningrad (heute: St. Petersburg) geführt. Hier im Stellungskrieg, im eisigen Winter 1941/1942, wurde ich am 8. Februar 1942 durch Granatwerfer sehr schwer verwundet. Dem Tode sehr nahe, kam ich durch Gottes Gnade in die Heimat zurück. Es folgten viele Monate der Behandlungen bis ich mit den bleibenden Dauerfolgen, Lähmung des rechten Beines mit vielen Stecksplittern, einigermaßen allein fertig werden konnte. Die große Verwundung mit den verbliebenen Dauerfolgen war trotz allem wohl ein großer Segen für mich.

Jetzt war ich im Kriegs- und Kasernendienst nicht mehr dienstfähig, und ich habe darum sofort alles getan, zur Heeresfachschule nach Dresden versetzt zu werden, um meine Abschlussprüfung für eine Beamtenlaufbahn zu erreichen. So kam ich am 1. Oktober 1942 zur Heeresfachschule nach Dresden. Hier konnte ich in zweijähriger Schulzeit beweisen, dass wir schon in unserer vierklassigen Volksschule in Brome einiges gelernt hatten. Von 37 Absolventen der Fachschule konnte ich die Abschlussprüfung II. für die gehobene Beamtenlaufbahn als einer der Besten abschließen. Von unseren Lehrern wurde ich darum für eine weitere Ausbildung zum Heeresoberlehrer vorgeschlagen, und meine Versetzung zum Heereslehrerseminar nach Marienberg im Erzgebirge erfolgte sofort zum 1. Oktober 1944.

Leider ist unsere Seminarausbildung als Heereslehreranwärter, die ich mit Freuden und mit viel Fleiß begonnen habe, schon Anfang 1945 wieder beendet worden. Alle Teilnehmer am Seminar waren schwerverwundete alte Reichswehrsoldaten und sollten wohl am Ende des unseligen Krieges noch wieder diensttüchtig gemacht werden.

Wir wurden darum zunächst zur Kriegsschule nach Schwerin, später nach Potsdam versetzt. Die Kriegsereignisse, die das unglückliche Ende anzeigten, führten dann dazu, dass wir schon am 14. April 1945 einer Notprüfung unterzogen wurden. Diese Notprüfung schloss ab mit meiner Beförderung zum a. p. Heeresoberlehrer.

Diese Lehrerprüfung in der Kriegsschule in Potsdam leitete den Abgang aus meinem Soldatenleben ein.

Geschmückt mit dem Glanz eines Goldfasans, das waren die Rangabzeichen eines Hauptmanns der Beamtenlaufbahn, sollte ich in Riesa an der Elbe junge Soldaten von 15 bis 17 Jahren unterrichten und ihnen helfen, sehr bald als Offiziere an die nahe Front zu ziehen.

Es ist mir aber nicht mehr vergönnt gewesen, auch nur eine Stunde Unterricht zu erteilen. Vielmehr sollten diese jungen Soldaten aus der Hitlerjugend mit den alten Männern aus dem Volkssturm noch helfen, den Krieg zu gewinnen.

Der Befehl lautete, antreten und marschieren, um Berlin zu schützen. Ich selbst wurde als Trossführer eingesetzt und kam mit Pferd und Wagen bis Wörlitz an der Elbe. Hier, im Park von Wörlitz, endete am 27. April 1945 meine Laufbahn als Soldat endgültig. Die Truppe ging geschlossen in amerikanische Gefangenschaft, und ich wollte als Schwerkriegsbeschädigter und angehender Wehrmachtsbeamter die Gefangenschaft vermeiden. Dazu habe ich mich von der Truppe abgesetzt, meine stolze Uniform ausgezogen und mit einem schlechten Zivil vertauscht.

Ausgerüstet mit einem alten Fahrrad, mit etwas Verpflegung im Rucksack machte ich mich heimlich von Wörlitz auf den Weg, um durch die feindlichen Linien zu meiner Familie nach Plauen zu gelangen.

Mit meinem Wehrpass und meinem Gesundheitsbuch ausgestattet, die ich als Trossführer vor der Vernichtung entwendet hatte, konnte ich mein Soldbuch vernichten und mich als Zivilist bewegen. So gelang es mir, alle Militärkontrollen der Amis zu überstehen und nach Überwindung vieler Schwierigkeiten in zehn Tagen das von Bomben schwer beschädigte Plauen zu erreichen. So konnte ich schon vom 7. Mai 1945 in unserer Wohnung meine geliebte Frau und meine beiden Söhne glücklich in meine Arme schließen.

Meine liebe Frau fiel mir zwar vor Glück um den Hals, aber auch zugleich vor Schreck, denn ihre ersten Worte waren: „Ach Vater, da bist Du endlich wieder; aber ich habe nichts zu essen!“ Dabei liefen ihr die Tränen über die Wangen. „Aber warum weinst Du?“ sagte ich, „fürs erste habe ich einen kleinen Vorrat in meinem Rucksack, und alles weitere wird sich schon finden!“

Am 7. Mai 1945 schon zu Hause, der Gefangenschaft entgangen, erlebten wir am 8. Mai den Tag der endgültigen Kapitulation. Nun konnte und musste in Deutschland auch für mich ein neues Leben beginnen. Den Beruf verloren und körperlich vom Krieg gezeichnet, mit gelähmten Bein.

Was nun?

Übergangszeit

Was konnte, was sollte, was musste ich jetzt tun? Als ehemaliger Berufssoldat der alten Reichswehr, jetzt ohne Beruf, vogelfrei ohne Entlassung, ohne Einkommen, gesundheitlich durch schwere Verwundung sehr angeschlagen, mit Frau und zwei kleinen Kindern. Das neue Leben ein großes Fragezeichen.

Die eigene kleine Wohnung in Plauen wurde durch Besatzungstruppen sehr ausgeplündert, so dass ich fast nichts mehr anzuziehen hatte. Kein Brot, keine Kartoffeln im Hause und dann mit dem Aufruf der Stadt, mich sofort bei der Besatzungsmacht zu melden. Wasserleitungen im Hause zerstört, so dass Wasser in Eimern aus etwa 300 m Entfernung herangeholt werden musste.

Unter diesen Umständen reifte bei mir und meiner Frau sehr schnell der Entschluss, eine Reise mit dem Fahrrad auf das Land nach unserem gemeinsamen Heimatort Brome zu versuchen.

Ein Fahrrad hatte ich auf meiner Flucht mitgebracht, und mein altes Fahrrad war glücklicherweise noch im Keller und bald wieder fahrbereit gemacht. Mit diesen Fahrrädern fuhren wir am 12. Mai 1945 aus Plauen los, grobe Richtung Brome, Entfernung ca. 360 km. Auf meinem Gepäckträger unser sechsjähriger Sohn Horst und unser 1½-jähriger Sohn, Hartmut, in einem Kinderkörbchen am Lenker bei der Mutter. Dazu ein wenig Wäsche an beiden Fahrrädern verteilt begann die Reise, ohne uns in Plauen abzumelden.

Unsere Wohnung hatten wir einem ausgebombten flüchtigen Bekannten mit aller Einrichtung überlassen, und zwar mit der Abmachung, hier nur hauszuhalten, bis wir nach geordneten Verhältnissen zurückkehren würden.

Unser erstes Reiseziel zu einer Bekannten aus Brome, die als Frau eines Försters in St. Gangloff lebte, konnte wir leider nicht erreichen, weil unsere schlechte Bereifung an meinem Fahrrad des Öfteren geflickt werden musste.

Bei einem Bauern, ca. 15 km vor St. Gangloff, mussten wir zwangsweise und mit Widerwillen Unterschlupf suchen, weil wir nach 20.00 Uhr nicht mehr auf der Straße sein durften. Mit meinem Sohn Horst schlief ich in einer Scheune im Heu und unsere Mutti musste mit dem kleinen Hartmut auf einer harten Küchenbank die Nacht verbringen.

In aller Frühe des nächsten Morgen am 13. Mai 1945 haben wir dieses Haus mit sehr unfreundlichen Gastgebern wieder verlassen und sind gegen Mittag bei unserer Bekannten, Ella Sudhoff, im Forsthaus St. Gangloff eingetroffen.

Ella Sudhoff, die mit mir gemeinsam die Schulbank in Brome gedrückt hatte, war von unserem plötzlichen Besuch sehr überrascht, hat sich aber sichtlich gefreut; denn sie war mit ihrer kleinen Tochter noch ganz allein, da ihr Mann aus dem Krieg noch nicht zurückgekehrt war. Zu unserem großen Glück konnten wir uns alle bei Ella satt essen, und mit ihrer Hilfe konnten wir uns in Hermsdorf anmelden. Hier bekamen wir für uns vier Personen sofort Lebensmittelmarken und konnten einkaufen und uns für die weitere Reise mit einem kleinen Vorrat versorgen. So gestärkt und mit neuem Mut haben wir nach drei Tagen unsere waghalsige Reise fortgesetzt.

Unser nächstes Ziel auf unserem Weg nach Brome war Zwenkau bei Leipzig. Hier wohnte Tante Luise Pieper, die mit einer Freundin einen kleinen Konfektionsladen hatte. Wir kamen auch gegen Abend am 16. Mai glücklich bei Tante Luise an, die von unserem überfallartigen Besuch aber gar nicht erbaut war. Trotzdem haben wir dort gut versorgt und bequem eine Nacht verbringen können. Mit kleinen Geschenken versehen, für mich eine neue Mütze, wollten wir am nächsten Tag Bernburg an der Saale erreichen.

Hier in Bernburg wollten wir bei den Schwiegereltern meines Bruders Franz einkehren und eine kleine Ruhepause einlegen. Aber erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Bis Halle an der Saale waren wir gut vorangekommen. Doch diese schöne Stadt hatten wir kaum verlassen, als wir vor einem Lkw der Amerikaner angehalten und auf diesen verladen wurden. Zurück nach Halle wurden wir einfach auf die Straße gesetzt.

Hier in Halle auf der Straße standen wir nun als arme Sünder. Allein in einer fremden Stadt. Wo sollten und konnten wir bleiben? Zu unserem Glück fanden wir nach vielen Befragungen einen großen Saal, in dem schon viele Flüchtlinge lagerten. Wir legten uns einfach dazu und wurden von fremden, freundlichen Menschen schnell aufgeklärt, dass wir uns in der Stadt Halle unbedingt anmelden und registrieren lassen müssen. Wir bekamen dann auch sofort Lebensmittelkarten, denn niemand durfte vorläufig den Saalekreis verlassen. Wir wurden in dieser Lage von einem Polen besonders unterstützt. Wir haben in diesem Saal, der Not gehorchend, acht Tage ausgehalten.

Die Unruhe ließ mich aber nicht mehr los, so dass ich unser Hab und Gut, meine Frau und Kinder wieder auf die Fahrräder setzte, um auf Schleichwegen zu versuchen, zunächst nach Bernburg zu kommen. Glücklicherweise gelang uns diese Fahrt ohne Kontrollen, und wir kamen am Abend wohlbehalten; aber völlig überraschend bei meiner Schwägerin und den Schwiegereltern meines Bruders, Franz, an.

Die Überraschung war sehr groß; aber wir konnten doch alle spüren, dass wir mit Sorge und zugleich auch mit großer Freude aufgenommen wurden. Nach einer Übernachtung sollte dann die letzte Strecke bis Brome überwunden werden. Mutter Leppin, die sehr lieb zu uns gewesen ist, hat uns noch einen kleinen Kuchen als Wegzehrung eingepackt und mitgegeben. Wir hatten Bernburg aber noch nicht lange hinter uns gelassen, da hat uns der Hunger schon wieder getrieben, den Kuchen restlos aufzuessen. Nach einigen Stunden quälender Fahrt auf schlechten Straßen, mit vielen kleinen Pausen, wo selbst ein kleiner Rhabarberstängel an der Straße aufgelesen und verzehrt wurde, kamen wir abends bei Tante Berta Müller in Wahrstedt an. Die letzten 25 km bis Brome konnten wir einfach nicht mehr schaffen.

Tante Berta, eine Schwester meiner Schwiegermutter, schlug die Hände über dem Kopf zusammen. „Oh, wo kommt ihr denn her?“ So überrascht war sie von unserem plötzlichen Erscheinen. Sie war aber auch voller Freude und Fürsorge, so dass sie als Bauersfrau sofort dabei ging, für uns eine große Pfanne Bratkartoffeln zu machen. Daran konnten wir uns alle einmal wieder so richtig sattessen. Aber unserem kleinen Hartmut muss diese ungewohnte fette Nahrung nicht gut bekommen sein. Schon in der Nacht fing er an zu wimmern und leicht zu weinen. Wir brachen darum auch schon am nächsten Morgen sehr zeitig auf, um die letzten Kilometer bis Brome endlich zu schaffen. Auf dieser letzten kleinen Strecke, ca. 25 km, hat unser Hartmut unaufhörlich geweint, und wir konnten nichts tun, als ihn zu trösten und seinen Bauch zu streicheln.

Am 12. Mai 1945 in Plauen aufgebrochen, kamen wir endlich am 26. Mai mit zwei dürftigen Fahrrädern und unseren zwei kleinen Söhnen, völlig verarmt, als Flüchtlinge in Brome an. Glücklicherweise konnten wir in kleinen Altenteilsräumen der Oma, den damaligen Verhältnissen entsprechend, eine ganz bescheidene Schlafstelle für uns finden. Wie konnte, wie sollte und wie würde unser Leben nach dem Ende dieses unseligen Krieges für mich als Berufssoldaten und damit für meine Familie weitergehen? Ein großes Fragezeichen stand vor mir!

Neubeginn nach dem unseligen Krieg

Infolge der Besatzungstruppen in ganz Deutschland stand für uns sehr schnell fest, dass wir unser geliebtes Plauen aufgeben und in unserer Geburtsheimat Brome einen neuen Anfang versuchen mussten.

Dazu setzten wir zunächst alles in Bewegung, um von unserem Hausrat so viel als möglich von Plauen nach Brome zu holen. Eine Bahnverbindung nach Plauen war aber noch unmöglich, so dass ich kurz entschlossen mit meiner Frau die Fahrt nach Plauen wieder mit dem Fahrrad wagen musste.

Nach zwei Tagen mühseliger Fahrt, mit einer kurzen Unterbrechung und Übernachtung bei unserer Schwägerin in Bernburg, kamen wir in Plauen in unserer Wohnung an. Hier hatte ich nun zunächst die große Schwierigkeit, unseren vorübergehend aufgenommenen Mieter wieder loszuwerden. Alle Anmeldungen bei der Stadt, bei den Eigentümern der Wohnung, bei der Strom- und Wasserversorgung liefen aber auf meinen Namen, so dass unser Mieter, trotz hässlicher Proteste weichen, musste.

Nachdem dies gelungen war, bemühte ich mich sofort bei einem bekannten Fuhrunternehmer, um einen Transport unseres Hausrates nach Brome zu erreichen. Fast wäre das auch gelungen; denn der Fuhrunternehmer sollte für die Stadt Plauen aus der Altmark Kartoffeln holen und war bereit, auf dieser Fahrt unsere Möbel und den Hausrat mitzunehmen und auf einem kleinen Umweg bis nach Brome zu bringen. Wir haben sofort alles vorbereitet. Geschirr, Wäsche, Kleidung und dergleichen in Kisten verpackt. Schränke, Betten usw. auseinandergenommen und für den Transport bereitgestellt.

Aber am Tage der geplanten Abfahrt durfte unser Fuhrunternehmer aber nicht mehr fahren, weil die Russen als neue Besatzungsmacht in Plauen einrückten und sofort alle Straßen gesperrt hatten.

Wir mussten nun zunächst notgedrungen in Plauen bleiben, obwohl unsere Söhne in Brome bei der Oma waren und voller Sehnsucht auf unsere Rückkehr warteten. Große Sorgen machten mir in diesen Tagen auch die Eiterherde meiner großen Verwundungsnarbe. Aber als der große Aufruf kam, dass alle Männer sich bei der Besatzung zu melden hatten, wagten wir wieder den Absprung mit dem Fahrrad in Richtung Brome.

Wir verließen unsere Wohnung, verschlossen alle Fenster und Türen in der Hoffnung, später einmal einen Umzug nach Brome organisieren zu können. Auf der Rückfahrt trieb uns die Angst und die Sorge um unsere Kinder, so dass wir auf Schleichwegen mit einer Zwischenübernachtung in Bernburg und nach zwei Tagen in Steimke -3 km vor Brome- ankamen, aber nicht nach Brome konnten! Hier war jetzt die Grenze der sowjetischen Besatzungszone, die keiner verlassen durfte. Wir übernachteten heimlich bei Fritz Gaedecke, einem Schwager meines Bruders Karl, und wagten den Grenzübertritt in den frühen Morgenstunden, ohne unsere Fahrräder, auf Schleichwegen, durch die Ohre nach Brome.

Aus großer Sorge erlöst, haben unsere Mutter und unsere Kinder uns voller Freude in die Arme geschlossen. Mit viel Angst und Risiko gelang es uns auch, nach einigen Tagen unsere Fahrräder, mit dem geringen Gepäck, das wir uns aus Plauen mitbringen konnten, auf Schleichwegen über Felder, Wiesen und Wälder heimlich von Steimke nach Brome zu holen. Nun saßen wir endgültig in Brome fest und unsere Zukunft war ein großes Fragezeichen. Mit vier Personen notdürftig bei der Schwiegermutter untergebracht, lagen wir auch der Schwägerin zur Last. Der Schwager, Willi Pieper, war noch in der Gefangenschaft, so dass der an den Sohn übergebene Besitz, Grundstücke, Landwirtschaft und Fleischerei mit allem Zubehör in voller Verantwortung von der Schwägerin verwaltet worden ist. Um die Belastung durch uns ein wenig auszugleichen, halfen wir nach besten Kräften bei allen Arbeiten in der Landwirtschaft. Daneben bemühte ich mich sofort mit aller Energie, eine eigene Wohnung und einen neuen Beruf zu finden. Dabei haben mir meine Zeugnisse der Heeresfachschule Dresden mit dem Abschluss zur gehobenen Beamtenlaufbahn und meine Ernennungsurkunde zum a. p. Heeresoberlehrer sehr geholfen.

Meine ersten Bemühungen von der Gemeinde als Standesbeamter und Rechnungsführer eingestellt zu werden, schlugen noch fehl; denn die ganze Verwaltung in Brome wurde noch ehrenamtlich mit ganz geringer Aufwandsentschädigung durchgeführt.

Meine großen Bemühungen dann in der Stadt Wolfsburg eingestellt zu werden, wo ich immer mit dem Fahrrad hinfuhr und persönlich vorstellig war, hatten fast Erfolg, denn von dem Leiter der Liegenschaftsverwaltung hatte ich schon die Zusage, dass ich sofort als Buchhalter anfangen könnte. Leider hatte ich aber keine Wohnung in Wolfsburg, so dass die Stadtverwaltung meine Einstellung ablehnte und an meiner Stelle einen aus der Gefangenschaft heimgekehrten Wolfsburger eingestellt hat.

Daraufhin versuchte ich nun, im Volkswagenwerk eine Arbeitsstelle als Angestellter zu bekommen. Als ich schon die Zusage hatte, im Werk anzufangen, erfuhr ich, dass die Vertretung der öffentlich-rechtlichen Landschaftlichen Brandkasse Hannover für den Bereich Brome mit 12 Ortschaften neu besetzt werden sollte. Da mein Wohnsitz immer noch in Brome war und der Lebensunterhalt für vier Personen 1945 auf dem Lande noch leichter zu ermöglichen war als in der Stadt, versuchte ich sofort, diese Versicherungsvertretung zu übernehmen, um in Brome bleiben zu können. Meine Bewerbungen bei der Versicherung in Hannover hatten Erfolg, so dass ich schon am 13. Dezember 1945 als Brandkassen-Kommissar festeingestellt worden bin, als freier Versicherungskaufmann. Dies war der Beginn zum Aufbau einer neuen Existenz.

Meine Absicht, nach einem kurzen Abstecher in meinen Geburtsort Brome, in unsere Wohnung nach Plauen zurückzukehren, war endgültig zerschlagen, und ich hatte begriffen und auch sofort begonnen, mir in Brome eine neue Existenz aufzubauen.

Obwohl wir in Brome noch keine eigene Wohnung hatten und nur bei der Oma bzw. der Schwägerin notdürftig untergebracht waren, ist es mir gelungen, Brandkassen-Kommissär zu werden. Diese Tatsache ist von vielen damals maßgeblichen Persönlichkeiten anerkannt worden, so dass ich schon 1945 zum stellvertretenden Standesbeamten gewählt worden bin. Damit hatte ich zwar schon Arbeit, aber immer noch keine eigene Wohnung. Endlich, zum 1. Januar 1947, bekam ich eine sehr bescheidene Wohnung zugewiesen. Mit viel Mühe haben wir diese notdürftig einrichten können; denn meiner lieben Frau war es gelungen, nachdem sie insgesamt sieben Mal schwarz über die Zonengrenze bei Steimke oder Böckwitz bis Plauen gewesen ist, unseren bekannten Fuhrunternehmer zu bewegen, den Rest unseres Hausrats bis Steimke mitzunehmen.

Hier, drei Kilometer vor Brome, war wieder Schluss, und meine Frau hat mit viel Bitten und Flehen den damaligen russischen Kommandanten erweichen müssen, um das Abfahren unseres Hausrats mit einem Milchwagen nach Brome zu erlauben. Der Milchfahrer war glücklicherweise Hermann Buchmüller aus Brome, der vor dem Kriege nach Steimke geheiratet hatte und nun durch die Zonengrenze von seiner Mutter getrennt war. Es gab in unserer Wohnung aber noch kein Bad, keine Wasserleitung. Auf dem Hof nur ein kleiner Holzstall, eine Wasserpumpe und ein Plumpsklosett für drei Familien. Trotzdem waren wir sehr glücklich, endlich wieder allein zu sein, am eigenen kleinen Herd selbst wieder Essen kochen zu können.

Jetzt war ich als Brandkassen-Kommissär im Versicherungsaußendienst tätig und wurde durch den plötzlichen Tod des Stelleninhabers seit 1946 als ehrenamtlicher Standesbeamter arbeitsmäßig voll ausgelastet. Diese Arbeiten füllten mich auch voll aus, obwohl die Folgen meiner schweren Verwundung mir immer noch viele Beschwerden machten. Ich hatte dabei aber immer das Gefühl, es geht wieder aufwärts.

Viele Menschen, es können fast 50% unserer Einwohner gewesen sein, die hier als Vertriebene, Flüchtlinge und Fremde lebten, waren ernstlich bemüht, wieder festen Fuß zu fassen und Arbeit zu finden. Wichtig dazu waren ganz besonders immer Personenstandsurkunden, die vom Standesamt beschafft werden mussten. Diese Urkunden für Vertriebene aus Ostpreußen, Schlesien und aus den Ostgebieten zu bekommen, war sehr schwierig. In vielen Fällen konnte und musste ich durch Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen helfen. Erst dann war es möglich, Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle zu beurkunden.

Als ehemaliger Berufssoldat der Reichswehr vom 1. April 1932 war ich parteipolitisch völlig unbelastet. Ich bekam den Entlassungsschein D2 von der Besatzungsmacht und von der Entnazifizierung die Bescheinigung unbelastet und angenommen als Standesbeamter.

Zur ersten Gemeindewahl bin ich von der SPD als Kandidat aufgestellt worden. Diese Kandidatur hatte den Erfolg, dass ich schon am 15. September 1946 erstmalig zum Mitglied des damaligen Bürgerausschusses gewählt wurde. Meine amtliche Bestallungsurkunde zum ehrenamtlichen Standesbeamten für die Orte Brome, Altendorf, Benitz, Wiswedel, Voitze, Tülau, Croya und Zicherie bekam ich am 17. Januar 1947.

Meine Interessen, mich für öffentliche Dinge in der Gemeinde und bald auch in den Vereinen einzusetzen, haben mich immer mehr in Anspruch genommen. Im Männergesangverein von 1860 (MGV), der Ende 1946 wieder aktiv ins Leben gerufen wurde, musste ich sofort das Amt des Schriftführers übernehmen. Der langjährige Präsident des MGV, Steinmetzmeister Friedrich Eggert, der den Neubeginn des Vereinslebens mit unserem Schulleiter und Chormeister, Wilhelm Horn, durchgesetzt hatte, gab mir sofort das alte Protokollbuch in die Hände und sagte: „Heinrich, hier hast du das Protokollbuch, das bisher von deinem verstorbenen Vater geführt worden ist und führe es in seinem und unserem Sinne weiter!“

Ich habe dieses Ehrenamt mit Zustimmung aller Sangesbrüder damit auch übernommen und zwölf Jahre weiter geführt. Mit Erfolg gelang es mir auch, eine Ortsgruppe des Reichsbundes in Brome neu aufzubauen. Viele Anträge für Kriegerwitwen und Hinterbliebene habe ich an privaten Sprechtagen ausfüllen und einreichen können. Alle Bemühungen und Arbeiten haben mir Freude gemacht, obwohl die wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch lange geblieben sind.

Wir hatten kaum etwas anzuziehen und im Haushalt fehlte es an vielen Dingen; denn wir waren immer noch Flüchtlinge, die wenig retten, aber in die Geburtsheimat zurückkehren konnten. Mit dem geerbten alten Geld meiner Frau konnten wir unser Leben fristen, aber zu kaufen gab es fast nichts. Endlich, am 21. Juni 1948, kam die Währungsreform, bei der ich in der Gemeinde das alte Geld mit abnehmen und das neue Geld 1 zu 10 ausgeben durfte. Wir hatten nun mit vier Personen 160 neue Deutsche Mark und mussten dafür 1.600 Reichsmark vom alten Sparkonto abgeben. Woher nur neues Geld nehmen?

Beruflicher Werdegang und Kommunalpolitik

Trotz aller Sorgen und großer Schwierigkeiten, die besonders auf allen Heimatvertriebenen und Flüchtlingen lagen, begann in den drei Besatzungszonen, die sich 1949 zur Bundesrepublik Deutschland zusammengeschlossen hatten, sehr schnell nach der Währungsreform ein wirtschaftlicher Aufstieg, der als Wirtschaftswunder in die Geschichte eingegangen ist.

Maßgebend dafür waren die Reformen des Wirtschaftsministers Ludwig Erhard und das freundschaftliche Bündnis Deutschlands mit der westlichen Welt, insbesondere mit Amerika durch den 1. Bundeskanzler Konrad Adenauer.

Der wirtschaftliche Aufschwung, der bald in allen Lebensbereichen spürbar wurde, gab mir auch im Versicherungsaußendienst bald die Möglichkeiten, geschäftliche Erfolge zu erzielen.

Endlich wurde es möglich, einige Dinge des täglichen Bedarfs anzuschaffen. Dazu gehörte für uns zunächst ein neuer Herd und für mich ein erster neuer Anzug. Diese ersten Anschaffungen mussten wir aber noch 1948 mit der 10% Ab- bzw. Aufwertung der Sparkonten vom Erbe meiner Frau bestreiten. Meine eigenen Einnahmen begannen erst Ende 1948 mit der Beitragseinziehung der Versicherungsbeiträge für die Landschaftliche Brandkasse wirksam zu werden.

Meine vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten als Ratsherr, Standesbeamter, Schriftführer im Männergesangverein, Vorsitzender des Reichsbundes, Schatzmeister des Schützenvereins, Mitglied der Feuerwehr, des Sportvereins usw. haben mich zwar sehr stark belastet, aber nur wenig eingebracht. Nur als Standesbeamter bekam ich eine Aufwandsentschädigung von 25 Pfennig je Einwohner im Jahr. Das brachte in den ersten Jahren etwa 100 DM im Monat. Dafür musste ich alle Arbeiten bis 1961 in der eigenen Wohnung bzw. im eigenen Hause vornehmen. Bei meinen sehr beengten Wohnverhältnissen waren besonders die vielen Eheschließungen und die Unterbringung der vielen Akten sehr schwierig. Zur Eheschließung (Trauung) musste grundsätzlich das Wohnzimmer geschmückt und von Familienangehörigen freigehalten werden. Meine tüchtige Frau hat mir dabei immer sehr geholfen.

Auch in meinem Beruf als Brandkassen-Kommissar war sie voll mit eingespannt. Alle Versicherungsbeiträge mussten wir bis 1962 selbst einziehen und an die Direktion abführen. Für die Jahresbeiträge hatten wir im Januar jeden Jahres feste Hebetermine in den einzelnen Orten. Dazu bekamen wir Anfang Dezember immer eine große Hebeliste und die entsprechenden Beitragsrechnungen, die wir jedem Kunden mit Angabe des Hebetermins zustellen mussten. Um das Porto zu sparen, haben wir alle Jahre, bei Wind und Wetter, Anfang Januar diese Hebezettel persönlich ausgetragen.

Mit großer Gewissenhaftigkeit hat meine Frau mir dabei voll zur Seite gestanden. Dieses war für uns auch ganz lebenswichtig, denn die Folgen meiner schweren Verwundung in Russland am 8. Februar 1942 haben mir immer wieder große Schwierigkeiten bereitet. Meine letzte Splitter-Operation war im Juni 1956, und zwar gerade am 1. Schützenfesttag in Brome, wo ich als Kronprinz und Oberschatzmeister mit unserem König, Georg Spree, präsent sein musste. Trotz meiner immer wieder auftretenden gesundheitlichen Beschwerden bin ich schon 1956 in unseren Kirchenvorstand gewählt worden und habe diesem bis 1970 angehört.

In dieser Zeit habe ich dabei mitgewirkt, dass unsere Kirche renoviert wurde. So konnte ich 1957 die 500 Jahrfeier der Kirche in Altendorf mitfeiern und habe auch unseren Herrn Landesbischof Dr. Lilje in Brome mit empfangen und begrüßen dürfen.

Für unseren damaligen Pastoren konnten wir als neues Pfarrhaus das Grundstück von unserem Arzt Dr. Kern erwerben. Damit sollte die Möglichkeit geschaffen werden, das alte Pfarrhaus hinter der Kirche, das sehr baufällig geworden war, endlich zu renovieren. Diese Maßnahme ist aber erst sehr viel später durchgeführt worden.

Aus meiner Tätigkeit im Gemeinderat war ich nach drei Wahlperioden 1953 wieder ausgeschieden, weil ich in meinem Beruf und als Standesbeamter so stark in Anspruch genommen war, dass ich mich zur Wahl nicht mehr zur Verfügung gestellt habe. Aber 1961 hat mich dann meine Frau in Zusammenarbeit mit meinem Freund Louis Junge dazu überredet, mich noch einmal zur Gemeinderatswahl zur Verfügung zu stellen, und zwar in der Freien Wählergemeinschaft.

Nach vielen Bedenken ließ ich mich überreden, und was ich befürchtete, geschah. Die Wähler gaben mir die meisten Stimmen, so dass ich mich gezwungen sah, auch das Amt des Bürgermeisters in Brome anzunehmen. Diese Arbeit als Bürgermeister hat mich außerordentlich in Anspruch genommen. Ich habe diese Arbeit als Verpflichtung auch sehr ernst genommen und es gerne und mit Freuden getan, obwohl alle Arbeit ehrenamtlich gemacht werden musste. Es gab nur eine kleine Aufwandsentschädigung von monatlich 100 DM, die kaum ausreichten, um meine zusätzlichen Ausgaben bei Sitzungen und Verhandlungen zu decken. Trotzdem konnte ich für die Gemeinde bald einige Spuren hinterlassen, denn es gelang mir in kurzer Zeit, einige größere notwendige Maßnahmen anzugehen und durchführen zu lassen.

Dazu gehörten:

1. Neubau der Friedhofskapelle mit Ehrenmal für die Gefallenen beider Weltkriege.

2. Die Erweiterung des Sport- und Schützenhauses mit der Wasserversorgung des Sport- und Schützenplatzes.

3. Der weitere Ausbau der Schmutzwasserkanalisation in der Braunschweiger-, Nord- und Salzwedeler Str..

4. Neubau des Feuerwehrgerätehauses vor der Badeanstalt.

Dieser Neubau hat sehr viel Mühe gemacht. Weil ich erst in der Bezirksregierung Lüneburg durchsetzen musste, dass der bestehende Plan einer Umgehungsstraße durch Brome, an der Badeanstalt entlang, aufgehoben werden musste. Danach musste ein kleines Tannenwäldchen vor der Badeanstalt beseitigt und der Boden erheblich aufgefüllt werden. Erst nachdem diese Vorbedingungen erfüllt waren, wobei eine Pionier-Kompanie aus Gifhorn mir sehr geholfen hat, konnte der Neubau des Gerätehauses erfolgen.

Weiter gelang es mir, die ersten 3,5 km Wirtschaftswege ausbauen zu lassen, ein Lehrerhaus für den Rektor neu zu bauen und vieles mehr. Besonders glücklich war ich über die feierliche Einführung unseres Ortswappens im voll besetzten Saale im „Hotel Behn“ am 4. Dezember 1963.

Und in schönster Erinnerung bleibt mir auch unsere schöne Fahrt des Gemeinderates mit Frauen nach Berlin, und zwar auf Einladung und auf Kosten des Senates der Stadt Berlin.

Es wäre noch vieles zu erwähnen, wie z.B. die Einführung der ersten Müllabfuhr auf privater Basis. Aber diese vielen notwendigen Arbeiten für die Gemeinde, die ich als sehr sparsam erzogener Mensch dummerweise oft zu klein und zu sparsam angelegt habe, haben oft meinen ganzen Einsatz und meine volle Kraft erfordert.

Vor einer Wiederwahl, die mit großer Sicherheit zu erwarten war, hatte ich begriffen, dass es so nicht weiter gehen konnte, weil ich sonst meine geschäftliche Existenz aufs Spiel setzen würde. Einige kleine Spuren im kommunalen Leben unserer Gemeinde hatte ich hinterlassen. Jetzt musste ich aber mehr an meine Familie und an meine Existenz denken.

Trotzdem bin ich von vielen Seiten zur erneuten Kandidatur 1964 gedrängt worden. Ich blieb aber bei meiner Ablehnung und habe meinen Freunden als meinen Nachfolger im Bürgermeisteramt Herrn Max Fritzenschaft vorschlagen können, der mit meiner Unterstützung auch mit Mehrheit gewählt worden ist.

Um aber meinen bisherigen Wählern meinen guten Willen zu zeigen, ließ ich mich, nach vielem Hin und Her, breitschlagen, als letzter Kandidat auf der Liste der Freien-Wähler-Gemeinschaft für den Kreistag in Gifhorn zu kandidieren. Ohne dieses so recht zu wollen und ohne dafür gekämpft zu haben, bin ich als einziger dieser Wählergemeinschaft in den Kreistag gewählt worden. Ich hatte nun einmal ja zur Kandidatur gesagt und habe dann auch diese Wahl angenommen.

Insgesamt war ich 12 Jahre bis Ende 1976 Mitglied des Kreistages und habe in vielen Ausschüssen, insbesondere im Haushaltsausschuss, im Schulausschuss und im Verkehrsausschuss mitgearbeitet. Ende 1976 habe ich aus gesundheitlichen Gründen und auf Grund meines Alters meine Arbeiten als kleiner Kommunalpolitiker, als ehrenamtlicher Standesbeamter und in vielen Vereinen aufgegeben. Die Zeit, wo es bei den Versammlungen oft hieß „Heinrich, mach du es!“ war für mich nun endgültig vorbei. Im Standesamt habe ich in meiner 30jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit immerhin 977 Geburten, 1266 Heiraten und 1212 Sterbefälle beurkundet. Unvergesslich wird mir dabei bleiben, dass ich in einem Heiratsfall ganz plötzlich zu einer werdenden Mutter ins Schlafzimmer gerufen wurde, um vor der Geburt des Kindes noch eine rechtsgültige Trauung zu vollziehen; damit das Kind – es war ein Junge – noch ehelich geboren würde.

Bei mir bestanden auch keine Bedenken, denn das Aufgebot war schon ordnungsgemäß bestellt, so dass alle gesetzmäßigen Voraussetzungen erfüllt waren. Ich nahm daher mein Heiratsregister mit den entsprechenden Unterlagen und ging in meinem Trauanzug in die Wohnung der Brautleute. In Gegenwart des Mannes und der Trauzeugen, dieses waren die Hebamme und die werdende Großmutter, vollzog ich zwischen den Wehen mit wenigen Worten die Eheschließung. Nach dem lauten Ja beider Brautleute zu dem Ehegelöbnis war die Ehe nach dem Gesetz rechtsgültig, und ich musste bei der neu einsetzenden Wehe sofort das Schlafzimmer wieder verlassen und hörte kurz darauf im Nebenzimmer das laute Schreien des kräftigen, gesunden Kindes.

Die noch fälligen Unterschriften der jungen Eheleute und des Trauzeugen konnten erst etwas später nachgeholt werden. Noch von vielen schönen und auch unangenehmen und schwierigen Situationen in meiner Zeit als Standesbeamter könnte ich erzählen.

Meine kurze Lebenserinnerung bis zu meinem Rentenalter mit 66 Jahren möchte ich aber jetzt zum Abschluss bringen. Zu erwähnen wäre sicher noch, dass ich schon vom 20. Oktober 1975 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden bin, und dass ich schon lange Ehrenmitglied des Männergesangvereins, des Schützenvereins und Ehrenvorsitzender der Königsgilde geworden bin.

Heute (1994) lebe ich mit meiner Frau in meinem kleinen Häuschen, das wir 1975 zum 1. August beziehen konnten. Wir beide pflegen nach besten Kräften unser Heim, unseren Garten und die kleinen Anlagen vor unserem Hause. Daneben sind wir glücklich über unsere Kinder und Enkelkinder.

Wir danken unserem lieben Gott für jeden Tag, den wir noch einigermaßen gesund erleben können, fahren oft und gern mit dem Auto in die Altmark, die wir 40 Jahre nicht besuchen durften und versuchen auch in unserem Alter dem Leben noch seine Freuden abzugewinnen.

Das aktive Leben in der Politik und in den Vereinen überlassen wir gern der Jugend. Wir hoffen und wünschen von Herzen, dass Frieden, Sicherheit und menschenwürdiges Leben, ohne Hunger bald in der ganzen Welt möglich sein möge.

Abgeschlossen zum 1. April 1994, meinem 80. Geburtstag, den ich mit meinen Freunden feiern werde.

Heinrich Tietz verstarb am 23. Dezember 1996.

Seine Lebenserinnerungen wurden vom MHV Brome in der Schriftenreihe Bromer Museumsschriften erstmals im Jahr 1994 veröffentlicht.

Der Text wurde für diesen Blogeintrag geringfügig überarbeitet und Rechschreibung und Zeichensetzung wurden den heute geltenden Regeln angepasst.

Vielen Dank, Jens Winter! Als neuem Mitbürger eröffnet sich mir eine sehr schöne historische Dimension beim Lesen der Lebenserinnerungen. Ein sehr wertvoller Beitrag.